[판권지 정보]

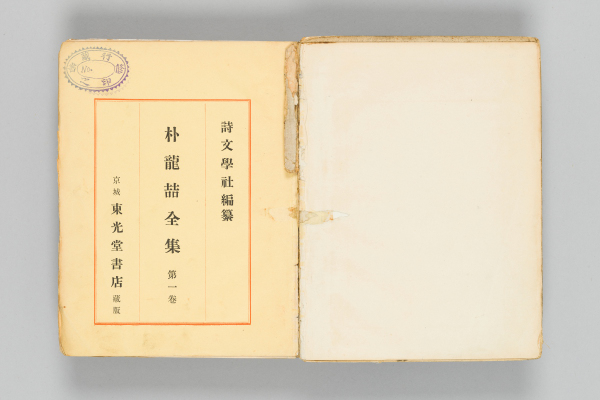

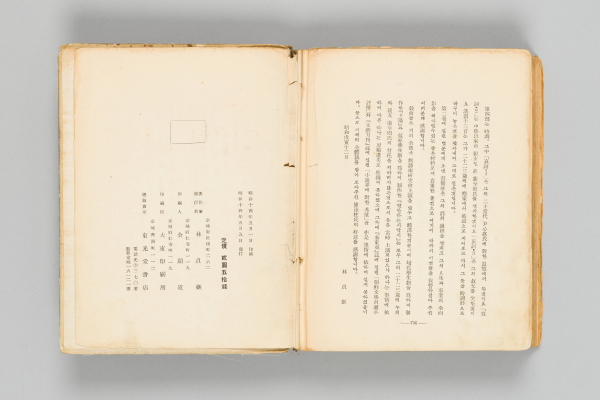

(저자) 박용철 (발행처) 동광당서점 (발행연도) 昭和 14년(1939년)

[목차]

創作詩篇

Ⅰ(떠나 가는 배/밤기차에 그대를 보내고/이대로 가랴마는/싸늘한 이마/고향/어디로/비나리는날/비/仙女의 노래/시집가는 시악시의 말/小惡魔/「곻은날개」篇/無題/Be nobler/絶望에서/希望과 絶望은/사랑하든말/나는 네것 아니라)

Ⅱ(拾遺)(부엉이 운다/무덤과달/비에 젖은 마음/斷想・1/斷想・2/기다리든때/失題/失題/冬至/忘却/로-만스/센티멘탈/새로워진幸福/빛나는 자최/三部曲(夏의部))

Ⅲ(나는 그를 불사르노라/다시/두마리의 새/사티-르/유쾌한밤/失題/눈은 나리네/눈/달밤 모래우에서/어느밤/밤/솔개와 푸른 쏘/하욤없는 바람의 노래/失題/한조각 하날/좁은하눌/너의 그림자/邂逅/안가는時計/人形/타이피스트孃/戀愛/눈/萬瀑洞/그전날밤/Invocation/祈願)

Ⅳ(哀詞·1/哀詞·2/哀詞·3/우리의 젖 어머니/마음의墜落/玉香爐/試作四首/失題/失題/貞姬에게/정희를 가름하야/失題/漢詩習作)

翻譯詩篇

괴-테詩篇(미뇬의 노래·1/미뇬의 노래·2/미뇬의 노래/거친들의 장미/이별/해금타는 늙은이의 노래/멀리 간 이에게/투-ㄹ레의 님군/내ㅅ가에서/哀愁/노래 하는 사람/밤 노래/牧羊者)

실레르詩篇(헥토르의이별)

하이네詩篇(한번은 내게 빛나든 그림이/ᄙᅩ레ᄙᅡ이/내 울고 돌아다니면/아름다운 고기잡이 아가씨/인어의 노래/바다는 멀리 번쩍인다/그집에 들어와 보니/캄캄한 꿈속에 서서/해는 오고 가는데/꿈에 사랑의 길을/네 하얀 나리꽃 손가락을/괴로움을 하소한 때는/너는 한송이 꽃/자리에 누으면/나의 기도/밖에는 눈이 쌓힌다 하자/한마디 말슴에다/첫사랑 하는 이는/내 안해 되는 날에는/산우에 해는 올라와/서투른 길에/죽엄은 본시 치운 밤이라/고은 그사람 어대 있느냐/新春/환작 아름다운 오월달에/내 눈물에서는/네 눈을 보고 있으면/네 얼골 곱고 사랑스러/뺨에 뺨을 대여라/노래의 날개에 너를 실고/련꽃은 두려워서/나를 사랑치 않는다/세상은 눈멀었지/늬는 아조 잊었늬/원망도 않는다/각근한 인사를 하였겠다/조그만 눈의 파란 시르미꽃/아름다운 세상/興亡을 등지고/솔나무는 외로이 서서/곱고 맑은 금빛 별아/사랑을 보낸 다음에는/크나큰 괴로움에서/꽃이라는 꽃들은/늬를 언제나 사랑한다/빛나는 여름날 아침에/더운 여름이 앉었다/사랑하는 두사람이/내노래는 독이 들었다/옛날의 꿈을 다시 보노라/꿈속에 나는 울었답네/꿈에 늬가 뵈이어/치운 한밤중에/나의 있는곳마다/일어나며 묻는말/마음 아조 쓰러질듯/젊은 가슴이 찢어질 때에/푸른숲으로 다니고 싶다/ 숲가운대로/나를 사랑는 줄이야/아름다운 너의 키스에/너를 사랑함으로/저의둘은/남의 나라에서/사랑과 미움 미움과 사랑/나는 바다에 잠기어지라/산우에 올라서니)

R・M・릴케詩篇(詩篇)

英國詩篇(創造(웟슨)/사랑 못 받는이가(퍼-시)/羊을 부르소(뻔ᅅᅳ)/일홈(ᄙᅢᆫ도-)/七十五歲 誕日에(ᄙᅢᆫ도-)/자랑말슴(ᄙᅢᆫ도-)/로-ᅅᅳ에일머(ᄙᅢᆫ도-)/仙女의노래(키-ㅌ스)/나이팅게일의詩(키-ㅌ스)/薔薇의時節(후-드)/葡萄牙人의소넽(부라우닝夫人)/지나가버린날(테니슨)/無題(테니슨)/《피파가 지나가다》에서(브라우닝)/原題未詳(브론티)/To Marguerite(아-놀드)/생일(로ᅅᅦᆺ티)/노래(로ᅅᅦᆺ티)/두번(로ᅅᅦᆺ티)/노래(로ᅅᅦᆺ티)/헡보임(로ᅅᅦᆺ티)/다름질노래(로ᅅᅦᆺ티)/無題(로ᅅᅦᆺ티)/나그내노래(스티븐슨)/노래(메리디ᅂᅳ)/나의사랑(메리디ᅂᅳ)/《골안의 사랑》에서(메리디ᅂᅳ)/無題(메리디ᅂᅳ)/나이팅게일(브리지스)/無題(브리지스)/無題(브리지스)/나는 사랑하노니(브리지스)/그는 길이 쉬는데(와일드)/傳言(탐슨)/우리의淑女(코울리쥐)/無題(코울리쥐)/記憶에게(코울리쥐)/無題(코울리쥐)/길지않나니(도-슨)/地球와사람(브루크)/死者(브루크)/사랑이면 그만(모리)/-에게(ᄙᅦᆨ키)/興亡을 등지고(하-디)/노래(오쇼-니시)/노래(오쇼-니시)/옛집에서(오쇼-니시)/壁紙(고세)/노래(월슨)/근심(하우스맨)/出現(ᅋᅵᆯ립스)/魅力(키풀링)/無題(사이먼ᅅᅳ)/한 열렬한 讀者(갈릐엔느)/전나무(벨럭)/神像彫刻家의祈禱(기터먼)/四月의달(메아)/놀람의칼(췌스터튼)/貧困한夫人(언더힐)/路上(깁슨)/배하나,섬하나,초승달(ᅋᅳᆯ레커)/제마다 노래했다(사수-ㄴ)/早春(메이넬))

愛蘭詩篇(일홈없는 愛國者의 무덤(무어)/밤도 이미 깊어(무어)/그여자는 게서 멀리 있다(무어)/하날의 옷감(예-ㅌ스)/이니스ᅋᅳ리-(예-ㅌ스)/기럭이를 나물한다(예-ㅌ스)/그와 그의 사랑에게(예-ㅌ스)/그의 사랑이(예-ㅌ스)/그女子의 심장(예-ㅌ스)/無題(예-ㅌ스)/《荒野》에서一章(스티-ᅄᅳᆫ스))

美國詩篇(기다림(디킨슨)/가을(디킨슨)/너의눈물(마-컴)/山脈은외로운백성(가-ㄹ란드)/카멜벌의봄(스터-ㄹ링)/말해보아라(로웰)/王冠(로웰)/사의(로웰)/ᅋᅳ랑스(머케이)/石炭坑天(언터메이어)/祈禱(언터메이어)/의심(언터메이어)/나는 좋와하지 않는다(휘-ㄹ렄)/잔치(밀레이)/가을노래(밀레이)/사월이 되기전 어느날(데이ᅄᅵ스)/꿈갖은사람(데이ᅄᅵ스)/한생각(데이ᅄᅵ스)/웃옷(데이ᅄᅵ스)/希臘民謠(위드머))

사라・티-ᅅᅳ데일篇(오너라/어둘녁의 중앙공원/고개숙인 보리이삭/봄ㅅ밤/나그내/집웅우에/피에로/밤노래/선물/물바래/불상한집/세상의주막/그러므로/나는 본체 않으리라/사랑을 묻으려/구월 어느날/겨울밤 노래/봄도 여러번/잊혀지는대로두라/미리알고/평화/등불)

拾遺(默珠(逸名)/無題(우-ᅂᅳ)/無題(트렌취)/기억해봄도(킬머)/山鄕(킬머)/無題(호-ㄴ)/품갚음(스미ᅂᅳ)/밤(파-전)/十四行詩(데이ᅄᅵ슨)/적은방(해밀튼)/就寢時間(조운스)/꾀꼬리에게(ᅋᅩ-싵)/밤은 천개의 눈(부어딜론)/사다리(스페이어)/꿈나라 장미의 노래(후-커)/저녁노래(라늬어)/愛國心(휴-퍼)/處女(사ᅋᅩ)/조심(逸名)/블덴하임의 자최(逸名)/無題(逸名)/無題(하이네)/無題(逸名)/가푸리의 노래(逸名)/키스(逸名)/無題(逸名))

색동저고리(색동저고리(龍兒)/無題(로ᅅᅦᆺ티)/병아리(島木 彥)/공(島木 彥)/참새세마리(島木 彥)/내그림자(스티븐슨)/어른되는날(스티븐슨)/햇님의여행(스티븐슨)/딴세상(스티븐슨)/序詩(블레잌)/봄(블레잌)/애기「기쁨」(블레잌)/

구름의 숨바꼭질(小學兒童)/도야지(小學兒童)/비(小學兒童)/밤(小學兒童)/우리학교(小學兒童)/설은노래(小學兒童)/달밤(小學兒童)/고무공(小學兒童)/피였네 피였네(小學兒童)/별노래(小學兒童)/은가지(小學兒童)/꾸지람듯고(小學兒童)/

대초나무그늘(薄田泣菫)/가을바람(西條八十)/봄물ㅅ결(加藤마사오)/다만혼자서(吉田絃二郞)/바다ㅅ고기(金子미미스)/새양쥐(佛蘭西童謠)/아비뇬다리에서(佛蘭西童謠)/자장노래(佛蘭西童謠)/무덤과장미(佛蘭西童謠)/기러기(北原白秋)/이길(北原白秋)/풀우에누어(北原白秋)/아침(北原白秋)/조히배(타고-르)/챔파꽃(타고-르)/누가와서(메어)/어미새(메어)/말하는고기(메어)/남포불켜는사람(메어)/힐다・콩클링의詩(콩클링)/물(콩클링)/문들레(콩클링)/달팽이(콩클링)/앵도가 익었네(콩클링)/세아이(西條八十)/검은황소(西條八十)/훌륭한마음(西條八十)/봄바람의노래(茅野雅子)/봄이살아난다(茅野雅子)/달이나온다( 小川未明)/새엄(白鳥省吾)/水晶배(柳澤健)/종달새와금붕어(타데마)/론돈에서(타데마)/장님쥐세놈이(英國古謠)/이야기(英國古謠)/길(英國古謠)/꼬부라진사람이(英國古謠)/개와닭(英國古謠)/捕虫網(라디게)/귀(콕토-)/게으름(아라-르)/적은새(로-ᄙᅡᆼ상)/나비흉내(모-블랑)/빨갛든나무(모-블랑)/小曲(샤바네-)/노래(메에텔링크)/코끼리(메에텔링크)/스케-트(쵸-르누이)/軍服(라디게)/태양(스피-ㄹ)/불(쟈콥)/두양의무리(데-비스)/비(데-비스))

後記

刊行辭

[내용]

창작시편 4부, 번역시편 9부, 그 외 동요 및 동시로 나누어 총 381편의 작품을 수록했다. 박용철 사후 주변 사람들이 엮은 것으로, 김윤식의 후기와 박용철의 아내 임정희의 간행사가 포함돼 있다.

[자료의 특성 및 가치]

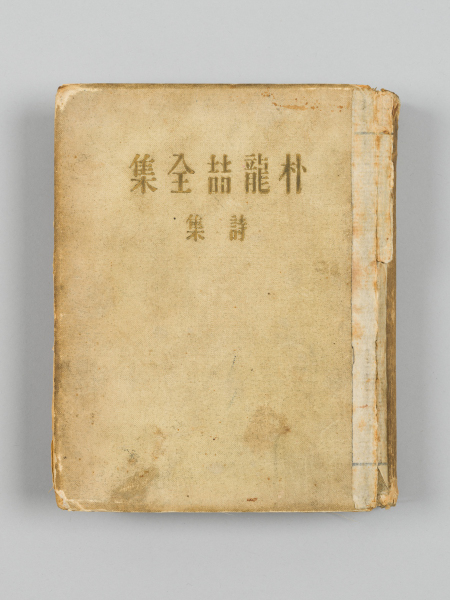

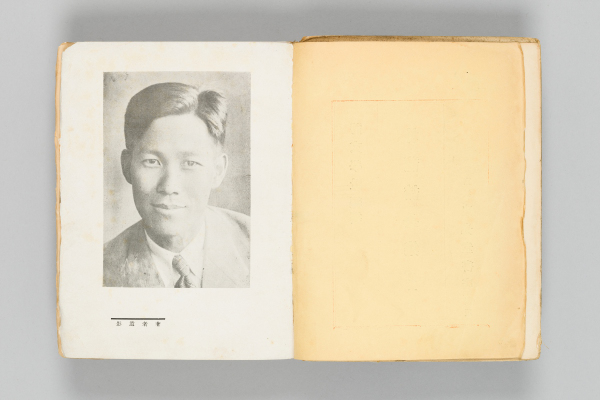

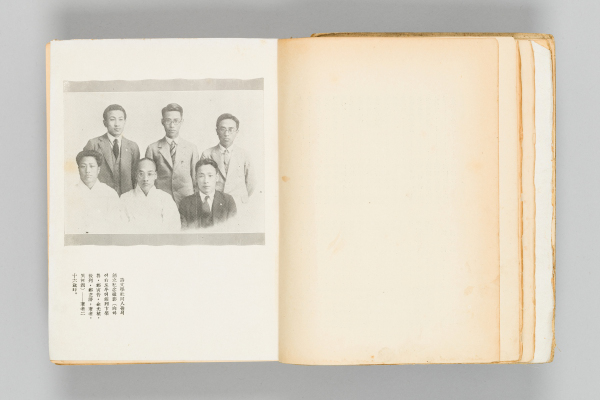

1939년 동광당서점에서 시문학사 편찬으로 초판 발행되었다. 미색 천을 감싼 국판 크기 양장으로 장정되었고, 시집 제목을 표지와 책등에 금박 압인하였다. 속표지에 박용철의 사진, 목차 다음에 시문학사 동인들의 사진, 3장과 4장 사이에 윤심덕・염형우와 찍은 사진, 번역시편 전에 김영랑과 찍은 사진 등이 수록되었다. 국립한국문학관 소장본의 경우 목차의 5~6페이지가 낙장된 상태이다.

《박용철전집(시집)》은 박용철 작고 직후에 간행된 그의 첫 작품집이자 근대문학 최초의 개인 전집이라는 데 의의가 있다. 박용철은 ‘민족 언어의 완성’이라는 시학을 실현하기 위해 시문학사를 운영하면서 문예지 《시문학》, 《문예월간》, 《문학》, 《극예술》 등과 시문학 동인인 이하윤의 번역시집 《실향의 화원》(1933), 정지용의 《정지용시집》(1935), 김윤식의 《영랑시집》(1935) 등을 출판했다. 그러나 정작 자신의 시집 간행은 계속해서 사양했고, 결국 박용철 사후 동료 문인들과 아내 임정희가 원고를 모아 《박용철전집(시집)》과 《박용철전집(평론집)》을 펴내게 되었다. 수록 작품 중 창작시가 74편, 번역시가 307편으로 박용철의 활발한 번역 활동 내역과 시의식의 토대를 잘 보여준다. 박용철의 창작시는 대체로 대상의 상실에서 오는 허무와 비애, 절망을 표현했다고 설명된다.

[작가소개]

박용철(朴龍喆, 1904~1938): 시인. 아호 용아(龍兒). 전라남도 광산에서 출생했다. 광주공립보통학교, 휘문의숙, 배재학당, 일본 아오야마[靑山]학원을 거쳐 도쿄외국어대학 독문과에서 수학하던 중 관동대진재로 학업을 중단했다. 이후 연희전문 문과에 편입했고, 스승인 위당 정인보를 만나 그로부터 시조를 배웠다. 1930년 김영랑, 정지용, 이하윤 등과 ‘시문학’ 동인을 결성했고, 동인지 《시문학》에 시 「떠나가는 배」 등을 처음으로 발표했다. 또한 시문학사를 운영하면서 동료 문인들의 여러 시집을 출간했다. 시집 외에도, 해외문학파를 포섭하여 해외문학 번역 소개 비중을 높인 종합지 《문예월간》(1931)을 창간하기도 했고, ‘극예술연구회’에 가입하여 간사 직을 맡는 동시에 잡지 《극예술》(1934)을 창간하기도 했다. 박용철 본인 또한 해외문학 번역, 번역평론, 연극평 등을 여러 매체에 발표했다. 1938년 지병으로 사망했다. 생전에 본인의 작품집을 펴낸 적이 없어 사후 여러 발표작 및 유고를 모은 《박용철전집》(전2권)이 간행되었다. 2001년 은관문화 훈장을 받았다. 유능한 출판인이자 ‘시문학’ 동인을 결성함으로써 한국 시사에 중요한 족적을 남긴 시인으로 평가되고 있다.

[참고자료]

한국민족문화대백과사전

국립중앙도서관 근대문학정보센터, 《한국 근대문학 해제집 1: 단행본》, 국립중앙도서관, 2015.

김학동, 《박용철평전》, 새문사, 2017.

오영식ㆍ엄동섭 편, 《한국근현대시집 100년: 〈오뇌의 무도〉에서 〈입 속의 검은 잎〉까지》, 소명출판, 2021.

[해제자]

이은지(서울대학교)