[서지사항]

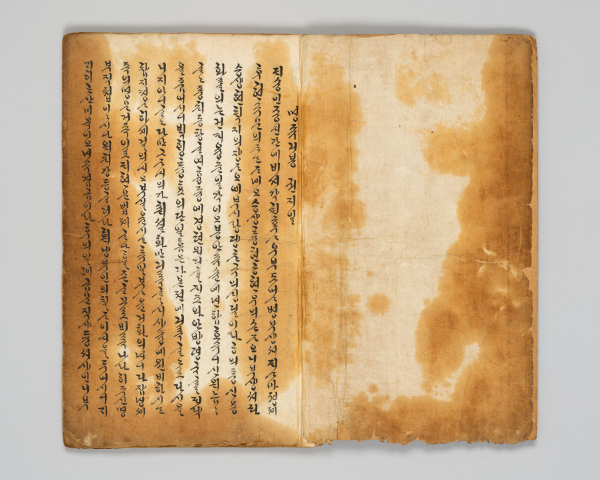

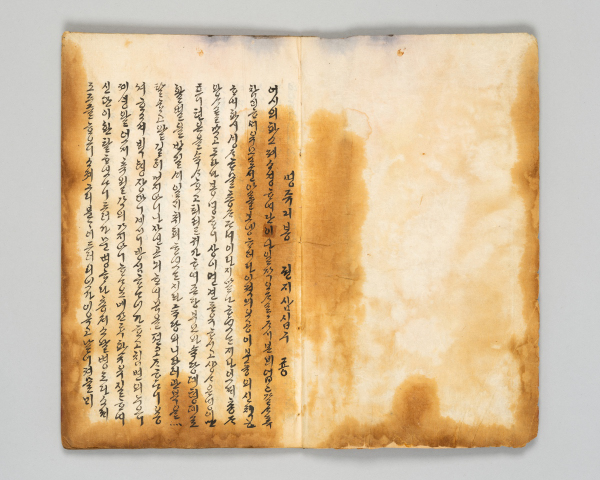

5침안 선장

필사본

발행지 미상 : 발행자 미상, [임자년]

40卷20冊 : 無邊, 無界, 行字數不定, 無魚尾

필사기기: 임자년

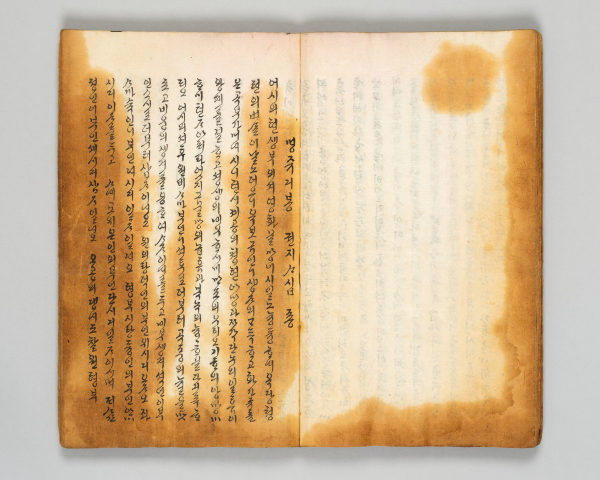

기타 주기사항: 권1(20장), 권2(21장), 권3(19장), 권4(14장 반엽), 권5(19장), 권6(24장), 권7(22장), 권8(27장 반엽), 권9(24장), 권10(25장), 권11(26장), 권12(27장 반엽), 권13(26장), 권14(24장 반엽), 권15(26장), 권16(28장), 권17(25장), 권18(24장 반엽), 권19(24장), 권20(25장), 권21(29장), 권22(21장), 권23(26장), 권24(25장 반엽), 권25(23장), 권26(23장), 권27(24장), 권28(27장), 권29(31장), 권30(33장), 권31(28장), 권32(25장), 권33(25장), 권34(25장), 권35(26장), 권36(29장 반엽), 권37(22장), 권38(23장 반엽), 권39(23장), 권40(16장 반엽)

[내용]

송나라 인종 때 비서각(祕書閣) 태학사(太學士) 평제후 오국공 현수문과 그의 아우인 진국공 현경문은 슬하에 각각 7남 2녀씩을 두었다. 현수문의 장자(長子)인 현웅린과 현경문의 장자인 현천린은 사마양이라는 처사(處士)를 스승으로 두었다. 현웅린은 사마양의 쌍둥이 딸 중 둘째인 사마예주와, 현천린은 집금오(執金吾) 설계원의 딸과 약혼하였다. 현씨 집안에는 명주 4개가 있었는데, 그 중 2개는 현웅린의 예물로 보낸 바 있고, 남은 2개를 현천린의 예물로 보내려 하였으나 그것이 없어지고 그 자리에 “천기(天機)가 미묘(微妙)하니 알려고 하지 말라. 명주 속한 곳이 있느니라.”라고 적힌 글이 있었다.

신년(新年) 과거 시험에서 현웅린과 현천린은 우열을 가릴 수 없을 정도로 뛰어난 실력으로 공동 장원으로 뽑히게 되었다. 월성공주가 10세 되던 해 부마(駙馬) 간택(揀擇)의 논의가 있었다. 이때 일광대사라고 하는 도사가 2개의 명주와 한 봉의 글을 올리며 그 명주의 주인을 찾아 부마를 삼으라고 하자, 황제는 수소문 끝에 현천린으로 부마를 삼으려 하였다. 그런데, 현천린이 기혼임을 빙자하여 거절하자 황제는 현천린을 하옥하였다가 혼인 전날 풀어 주어 공주와 성혼(成婚)하게 하였다. 월성공주는 현숙하였으나 현천린은 설소저에 미혹되어 그녀를 싫어했다. 설소저는 월성공주를 독살하려는 등 여러 가지 방법으로 모해하다가 발각되어 유배가고, 현천린은 월성공주의 인품을 알고 사모하게 되었다.

사마양의 첫째 딸 사마영주는 동생 사마예주를 모함하여 내쫓고 자기가 대신 현웅린의 아내가 되었다. 현천린이 산둥 지방을 순무(巡撫)하고 돌아오다가 병으로 누워 있는 사마예주를 발견하고 그녀를 경사(京師)로 데리고 왔다. 사마예주는 자신의 무죄함이 밝혀졌으나 현씨 집안에 돌아가지 않다가 시어머니의 간절한 편지를 받고서야 마음을 고쳐먹고 들어갔다.

월성공주가 사마영주와 설소저의 죄를 사하여 줄 것을 간청하자 황제는 그 뜻을 따랐다. 이들은 돌아와서도 자신의 허물을 고치려 하지 않았으나, 사마영주는 동생 사마예주의 참된 우애에 감동하고 설소저는 공주의 지극한 깨우침에 감명받아 각각 개과천선하게 된다.

태평스러운 세월이 오래도록 흐를 무렵 무길이라는 산적이 크게 일어나 변방(邊方)을 합병(合倂)하여 제왕이라 일컬었다. 이때 부마 현천린이 출정(出征)하여 무길의 무리를 평정(平定)하였다. 황제는 그 공을 칭찬하고 부마에게 왕의 칭호를 내렸다. 이에 오국공ㆍ진국공을 비롯한 현씨 집안 사람들은 상이너무 지나침을 아뢰고 그 칭호를 거둘 것을 간청하였다. 그러나 황제가 끝내 그 뜻을 굽히지 않아 하는 수 없이 부마는 왕위에 올랐다. 그 뒤 현씨 집안 슬하의 많은 자손들이 모두 금옥(金玉)같이 잘 자라 가문이 번성하게 된다.

[자료의 특성 및 가치]

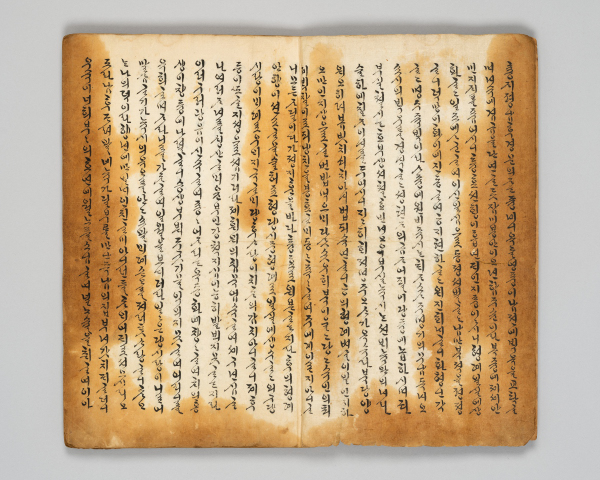

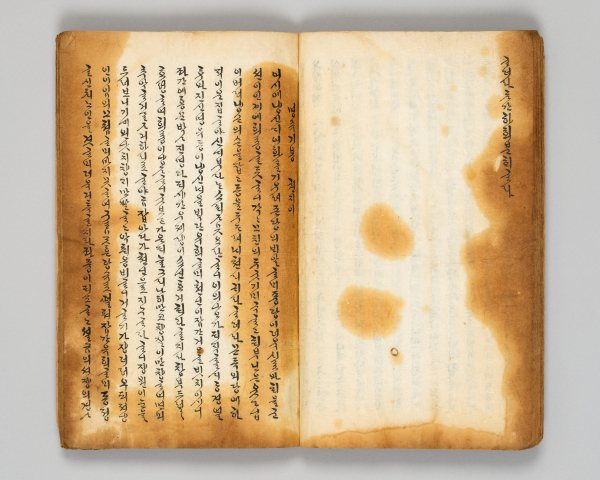

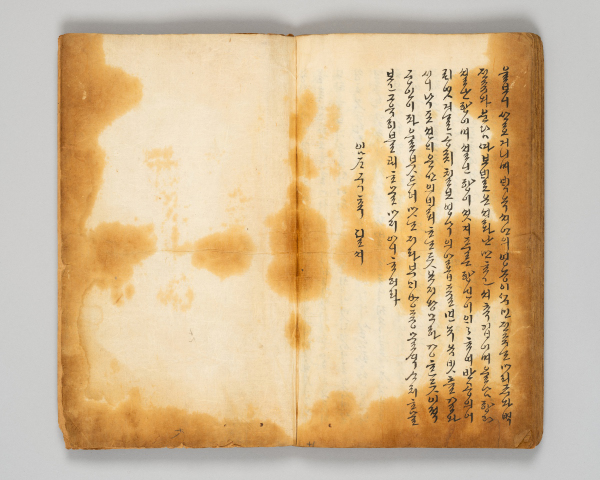

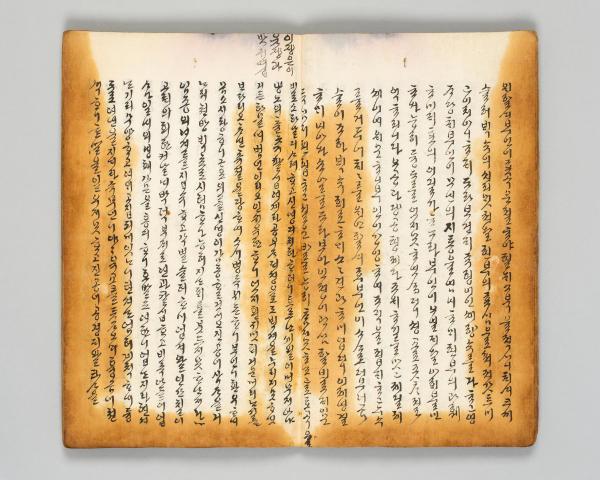

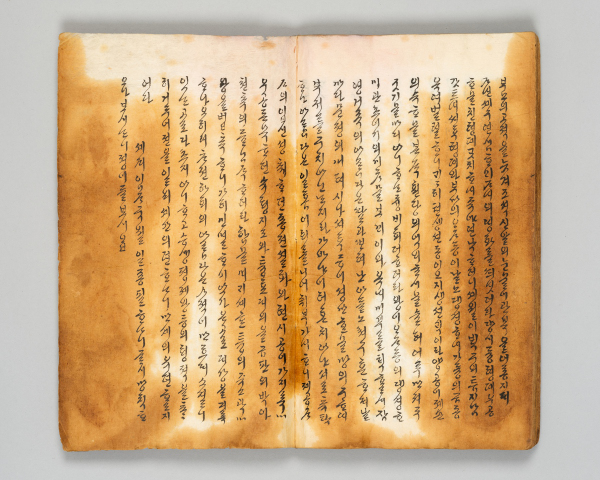

국립한국문학관본 《명주기봉》은 40권 20책으로 1책마다 2권씩 묶여 있으나, ‘권지일’이라는 책 안에 ‘권지일’과 ‘권지이’가 묶여 있는 형태로 구성되어 있다. 궁체 흘림체로 쓰여 있으며, 권마다 필사기가 있는 경우도 있고 없는 경우도 있다. 필사기의 내용은 대개 임자년 9월에 필사하였다는 내용이며, 필사 장소로 용호견일정, 용산 등이 제시되고 있다. 맨 끝권인 40권의 필사기를 보면 보면 “셰ᄌᆡ 임ᄌᆞ 국월 일죵 필ᄒᆞᄂᆞ니 글시 망칙ᄒᆞ오나 보시ᄂᆞᆫ 니 졍이들 보시ᄋᆞᆸ”으로 되어 있는데, 임자년은 1792년 혹은 1852년으로 추정된다. 40권 속지에는 ‘날으는 여객기에서 본 고속도로’ 등 현대 인쇄 글자로 된 글이 있는 것으로 보아, 근래에 속지를 덧대어 보정한 것임을 알 수 있다.

국립한국문학관본 《명주기봉》은 40권 20책의 완질본(完帙本)으로, 연작소설의 실태를 잘 보여주면서 부부갈등을 비롯한 가족구성원들 간의 제반 갈등과 관련하여 수평적이고 포용적인 인간관계를 지향하고 있다는 점에서 의미가 크다. 이를 좀 더 자세히 살펴보면 첫째, 그간 《명주기봉》 이본 중 완질본으로는 한국학중앙연구원 장서각본 24권 24책, 고려대학교 도서관본 22권 22책이 있었는데, 국립한국문학관본의 발굴로 인해 《명주기봉》은 3종의 완질본이 전해지게 되었다. 국립한국문학관본은 선본(善本)으로 추정되는 장서각본보다 서사가 풍부하지는 않지만 상세한 내용으로 구성되어 있어 이본으로서의 가치가 크다.

둘째, 국립한국문학관본 《명주기봉》은 《현씨양웅쌍린기》, 《명주기봉》, 《명주옥연기합록》, 《현씨팔룡기》로 이어지는 연작소설 중 2번째 작품으로, 연작소설의 형태는 이 작품군이 당대 큰 인기가 있었음을 입증해 준다. 《명주기봉》은 18~20세기에 이르기까지 궁중뿐만 아니라 민간에서도 널리 유통되었는데, 국립한국문학관본은 1792년 혹은 1852년에 필사된 것으로 추정되며, 필체가 단정한 것으로 보아 상층에서 향유되었던 것으로 보인다.

셋째, 국립한국문학관본 《명주기봉》은 부부간의 애정 갈등을 통해 성숙한 부부 관계의 표본을 제시하고 있다. 명주(明珠)를 매개로 맺어진 현웅린, 현천린 부부간의 갈등을 통해 수직적이고 권위적인 부부 관계보다는 배려와 이해가 바탕이 된 수평적 관계를 지향하고 있으며, 성숙한 부부 관계의 확립을 위해서는 스스로 본인들의 문제점을 직시하고 자발적 노력을 통한 화해가 필요함을 피력하고 있다.

넷째, 국립한국문학관본 《명주기봉》은 가족은 사회적 관계와는 달리 유대와 용서, 신뢰와 애정을 기반으로 한 관계임을 보여주고 있다. 사마영주, 설소저 등의 악인형 인물이라 할지라도 그들의 행동에 근거를 마련해주고 결국은 교화되어 가문 내에 포섭되는 모습을 보여줌으로써, 가족 관계는 이해(利害)와 상하 관계를 초월한 고차원적인 것으로 가족 간의 단결과 유대가 중요함을 상기하고 있다.

[작가소개]

작자 미상

[참고자료]

한국민족문화대백과

이지하, 「《현씨양웅쌍린기》 연작 연구」, 서울대학교 대학원 국어국문학 석사학위논문, 1992.

고은임, 「《명주기봉》의 애정 형상 연구」, 서울대학교 대학원 국어국문학 석사학위논문, 2010.

이나라, 「《명주기봉》에 나타난 가족 갈등과 그 의미」, 고려대학교 대학원 국어국문학 석사학위논문, 2014.

최수현, 「《명주기봉》 이본 연구 : 고대본 《명주기봉》을 중심으로」, 《한국고전연구》 32, 한국고전연구학회, 2015, 569-602쪽.

한길연, 「한글박물관본 《명주기봉》의 서민층 향유양상 연구」, 《한국문화》 77, 서울대학교 규장각한국학연구원, 2017, 49-76쪽.

[해제자]

한길연(경북대학교)